一、什么是产后康复?

产后康复是女性在生产后(包括顺产和剖宫产),通过科学调理、适度运动及生活方式调整,让身体与心理从孕期状态逐步恢复至孕前水平的过程。这一周期通常为6-12个月,核心关注身体机能恢复、器官复位及心理状态调整三大方面。

二、产后康复的核心:盆底健康

什么是盆底肌?

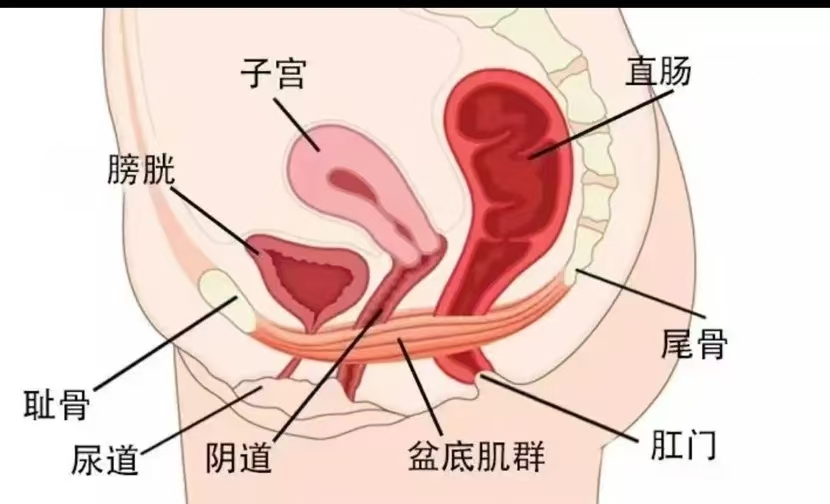

盆底肌是封闭骨盆底部的一组肌肉群,如同一张坚韧的“吊网”,将尿道、膀胱、阴道、子宫、直肠等盆腔脏器牢牢托住,维持其正常位置并保障功能运转。它由浅至深分为三层,其中对排尿、排便及性生活起主要作用的是最内层肌肉,也被称为“凯格尔肌肉”。

三、盆底肌的重要作用

- 控制排尿、排便与排气,维持生理排泄的正常节律。

- 维持阴道的紧致度,是和谐性生活的重要基础。

- 承托并固定盆腔脏器于正常位置,确保各器官功能正常发挥。

四、盆底肌损伤的常见症状

盆底肌一旦受损,初期可能出现阴道松弛、性生活满意度下降、小腹坠胀、尿频、便秘等不适。若未及时干预,症状可能进一步发展:

- 轻度压力性尿失禁:咳嗽、打喷嚏、大笑或提重物时,出现不自主漏尿。

- 中重度压力性尿失禁:跑步、上楼梯、快走,甚至从坐姿站起时,都可能发生漏尿。

- 盆腔脏器脱垂:包括子宫脱垂、阴道前后壁脱垂、膀胱脱垂等,不仅严重影响日常生活,还会给患者带来极大的心理负担。

五、哪些原因会导致盆底肌损伤?

1. 妊娠相关因素:长期压迫与激素影响

- 子宫压迫:随着孕期进展,胎儿、羊水、胎盘的重量不断增加(孕晚期子宫重量可达孕前的20倍以上),盆底组织长期处于“负重”状态,肌纤维被过度拉伸,维持组织弹性的胶原纤维发生微损伤,支撑力逐渐下降。

- 激素作用:孕期身体分泌的“松弛素”虽能松弛骨盆韧带、便于分娩,但也会降低盆底韧带和筋膜的弹性,使其更“脆弱”,易受压力损伤。

- 特殊妊娠情况:多胎妊娠(子宫重量翻倍)、胎儿过大(体重≥4kg)、羊水过多等,会进一步增加盆底压力负荷,升高损伤风险。

2. 分娩相关因素:急性牵拉与机械损伤

分娩过程(尤其是顺产)对盆底的“急性冲击”是损伤的关键原因:

- 顺产时的牵拉与压迫:胎儿经产道娩出时,盆底肌群和韧带会被极度牵拉(甚至超过生理极限),可能导致肌纤维撕裂、神经损伤(如支配盆底肌的阴部神经受损,会降低肌肉收缩力)。

- 产程异常或助产干预:产程过长(盆底组织持续受压)、急产(组织来不及适应性扩张)、使用产钳或真空吸引器助产等,会增加盆底组织的机械损伤风险,可能直接撕裂肌肉或韧带。

- 剖宫产也可能损伤:很多人认为“剖宫产能避免盆底损伤”,但实际上,孕期子宫的长期压迫已对盆底造成潜在损伤。剖宫产虽未经历分娩时的急性牵拉,损伤程度可能轻于顺产,但研究显示,剖宫产女性产后盆底功能障碍发生率仍达20%-30%。

3. 非妊娠分娩因素:慢性损伤与基础问题

即使未经历怀孕,以下情况也可能导致盆底损伤:

- 慢性腹压增加:长期便秘(排便时用力屏气)、慢性咳嗽(如哮喘、支气管炎)、肥胖(腹部脂肪堆积导致腹压升高)等,会持续对盆底施加额外压力,使组织逐渐“疲劳”、支撑力减弱。

- 年龄增长:随年龄增长,盆底组织会自然老化,胶原纤维减少、弹性下降;尤其绝经后女性,雌激素水平降低,盆底肌肉、韧带进一步萎缩,更易出现松弛。

- 其他因素:盆底手术史(如子宫切除术、肛瘘手术等,可能损伤盆底神经或组织)、先天性盆底发育不良(如盆底肌群先天薄弱)、长期重体力劳动(持续腹压增加)等,也可能诱发盆底损伤。

总之,盆底损伤是“长期慢性压力”(如孕期)与“急性机械损伤”(如分娩)共同作用的结果,且可能随年龄增长、不良生活习惯(如肥胖、便秘)进一步加重。因此,产后42天复查时需重点评估盆底功能——早期发现损伤并干预(如凯格尔运动、专业康复治疗),能有效降低漏尿、子宫脱垂等远期问题的发生风险。

六、盆底康复的内容及时间

盆底评估

- 最佳时间:产后42天恶露干净后,通常不超过3个月。

- 非产后女性:出现上述盆底损伤症状时,应及时就诊评估。

- 评估方式:机器评估结合手法评估,内容包括盆腔脏器脱垂情况、是否存在疼痛、盆底肌力等。

盆底康复内容

主要包括盆底生物反馈、盆底磁治疗、盆底肌手法治疗等。

目前,渠县人民医院康复科已开展盆底康复项目,运用前沿的磁电联合技术、专业手法及中医特色治疗,针对性解决盆底功能障碍问题。

若有需求,欢迎咨询:

周医生:13982877417(同微信)

向医生:17628625042